اقتصاديات الطاقة في مصر وأسعار الكهرباء.. 5 حلول للخروج من المأزق (مقال)

قضية دعم الكهرباء في مصر لم تعد مجرد بندٍ ثانوي في موازنة الدولة، ولا هي أزمة إدارية يمكن حلّها بقرارات ترقيعية.

نحن أمام ملف يتقاطع مع عمق الاقتصاد الكلي، ويكشف خللًا هيكليًا في العلاقة بين قطاعي البترول والكهرباء، بحيث تحوّلت معادلة الطاقة إلى عبء تمويلي ضخم يضغط على المالية العامة، ويقيّد قدرة الدولة على إدارة مواردها بكفاءة.

إن الأرقام التي تُطرح في الإعلام -مثل الحديث عن خسائر ناتجة عن سرقات كهرباء تُقدَّر بـ50 مليار جنيه (مليار دولار أميركي تقريبًا)- تمثّل فقط "رأس جبل الجليد"، بينما الجبل الحقيقي هو التكلفة الفعلية للوقود والفجوة التمويلية المستمرة التي تهدد استدامة القطاع بأكمله.

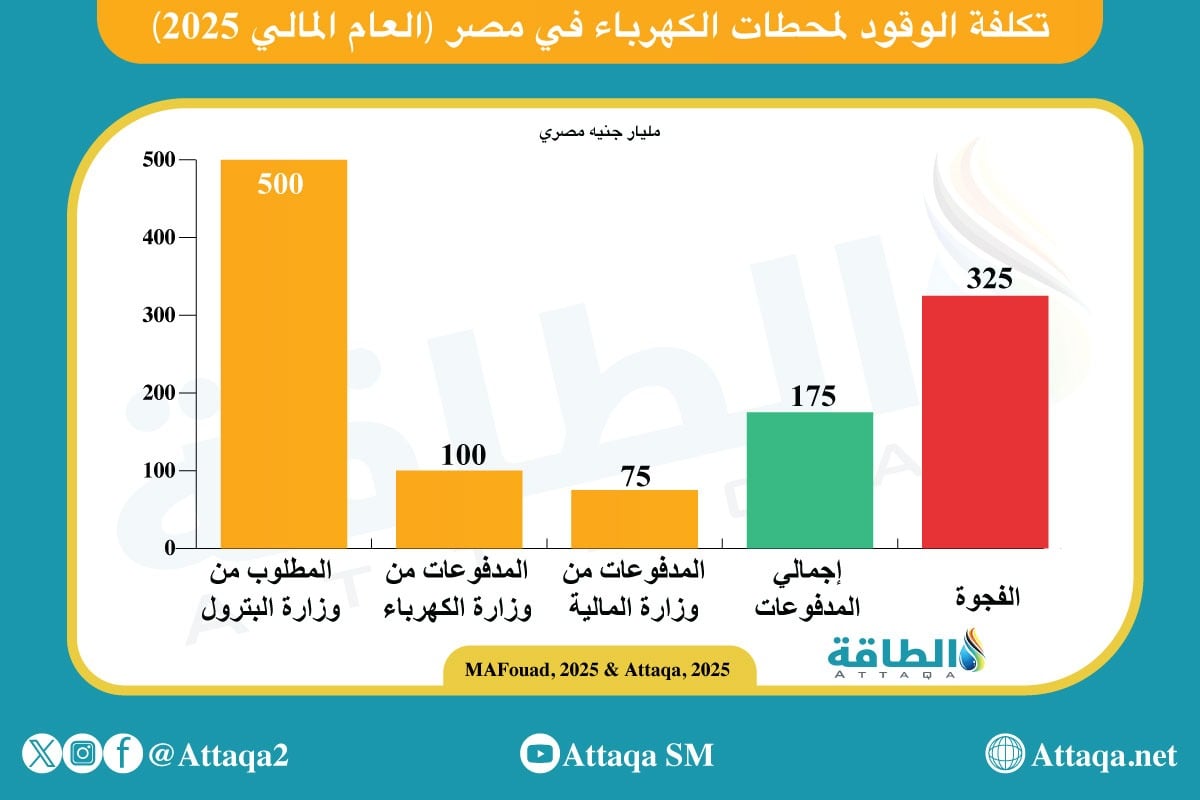

أولًا: حجم الفاتورة الحقيقية

تشير تقديرات العام المالي 2025، إلى أن فاتورة الوقود المطلوب لتشغيل محطات الكهرباء تصل إلى نحو 500 مليار جنيه سنويًا.

في المقابل، ما يدفعه قطاع الكهرباء لا يتجاوز 100 مليار جنيه، وما تتحمّله وزارة المالية في صورة دعم مباشر لا يزيد على 75 مليار جنيه، أي إن إجمالي المدفوع يبلغ 175 مليار جنيه فقط، لتظل فجوة صافية بحجم 325 مليار جنيه سنويًا، أي ما يعادل أكثر من ربع تريليون جنيه تتحمّلها الدولة بصورة غير مباشرة عبر تراكم الديون بين البترول والكهرباء.

هذه الأرقام وحدها تكفي لتفسير لماذا أصبح رفع أسعار الكهرباء قضية "حتمية" من منظور مالي، لكن المشكلة أبعد من مجرد تسعير.. إنها مسألة تخصّ النموذج الاقتصادي بأكمله، حيث يُموَّل قطاع على حساب قطاع آخر في دائرة مغلقة تُضعف كليهما.

ثانيًا: وهم الخسائر من سرقات الكهرباء

في تناوله لاقتصادات الطاقة في مصر، فإن الخطاب الإعلامي كثيرًا ما يركّز على أن "الفقد في الشبكة" -سواء كان فنيًا أو تجاريًا- يمثّل المصدر الرئيس للخسائر، وتُطرح أرقام مثل 18% فقد، يعادل خسائر تُقدَّر بنحو 50 مليار جنيه سنويًا، لكن عند التدقيق نجد أن:

- جزءًا من هذا الفقد طبيعي فنيًا نتيجة كفاءة الشبكات والبنية التحتية.

- جزءًا آخر سببه السرقات، وهو مشكلة تحتاج إلى معالجة أمنية وتقنية.

لكن الأهم أنه حتى لو قُضِيَ تمامًا على السرقات، فإن الفجوة الباقية في التكلفة تظل أضعاف هذا الرقم (325 مليار جنيه).

الانشغال الإعلامي بخسائر السرقات وحدها هو تبسيط مُخلّ، يُغطي على الأزمة الحقيقية المتعلقة بكلفة الوقود وعجز قطاع الكهرباء عن تغطيتها.

ثالثًا: العلاقة المعقّدة بين البترول والكهرباء

هنا يظهر ما يمكن وصفه بـ"المعضلة المزدوجة"، فالكهرباء تعتمد اعتمادًا شبه كامل على الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية لتوليد التيار، وفي ظل تراجع الإنتاج المحلي من الغاز عن ذروته، تحوّلت هيئة البترول إلى الممول الإجباري للكهرباء.

هذا التمويل يحصل عبر تحويل الغاز المنتج محليًا بأقل من سعره الفعلي، أو عبر استيراد الغاز والمازوت وتحميل البترول الفاتورة.

النتيجة أن وزارة البترول نفسها باتت غير قادرة على تسوية التزاماتها مع شركائها الأجانب، لأنها لا تحصل على مستحقاتها من وزارة الكهرباء.

هذه الحلقة المفرغة تهدد استدامة الاستثمارات في قطاع الطاقة كلّه، وتفتح الباب أمام تراكم ديون متبادلة دون نهاية.

رابعًا: التداعيات الاقتصادية

اختلال ميزان المدفوعات:

عندما يُضطر قطاع البترول إلى استيراد الغاز أو المنتجات البترولية دون الحصول على مقابل من الكهرباء، فإن الضغط يقع مباشرة على العملة الصعبة والاحتياطي الأجنبي.

زيادة تكلفة التمويل:

مع تراكم الديون، تتحوّل الأزمة من حسابات داخلية إلى أزمة تمويلية، تهدّد تصنيف الشركات وتزيد من تكلفة الاقتراض.

انخفاض الجدارة الائتمانية للقطاع:

البترول والكهرباء معًا يواجهان صعوبة في جذب استثمارات جديدة إذا ظل نموذج "التمويل المتبادل" قائمًا دون وضوح في آليات السداد.

التأثير في المواطن والقطاع الصناعي:

الدعم غير المستهدف يؤدي إلى استفادة الشرائح الأعلى استهلاكًا للطاقة أكثر من غيرها، في حين تستمر الفجوة التمويلية التي يتحمّلها الاقتصاد الكلّي على حساب الاستثمار في الخدمات الأساسية.

خامسًا: لماذا رفع الأسعار بات متوقعًا؟

من منظور مالي بحت ضمن اقتصادات الطاقة في مصر، لم يعد ممكنًا استمرار وزارة الكهرباء في دفع 20% فقط من تكلفتها الفعلية للوقود.

إن رفع أسعار الكهرباء بات متوقعًا بصفته خيارًا لا مفر منه لتقليل الفجوة التمويلية، لكنه -وهنا الأهم- ليس الحل الشامل.. رفع الأسعار قد يحدّ من النزيف مؤقتًا، لكنه لن يعالج الأزمة إذا لم يُدمج ضمن إطار إصلاحي أوسع.

سادسًا: مسارات الحل

1- إعادة هيكلة التعرفة تدريجيًا:

يجب أن تتمّ الزيادات بأسلوب تدريجي، مع حماية الشرائح الدنيا من الاستهلاك لضمان العدالة الاجتماعية، بينما تتحمّل الشرائح الأعلى استهلاكًا التكلفة الفعلية تدريجيًا.

2- تعزيز كفاءة المنظومة:

الاستثمار في تحديث الشبكات لتقليل الفقد الفني، وربط العدّادات الذكية لتقليل الفقد التجاري، يُمثّلان استثمارًا أقل تكلفة وأكثر جدوى على المدى الطويل.

3- زيادة إنتاج الوقود المحلي:

عبر إستراتيجيات مرنة مثل عقود الخدمات الفنية (TSC/TSA) في الحقول المتقادمة، بحيث يمكن زيادة الإنتاج المحلي من الغاز دون تحميل الدولة التزامات رأسمالية ضخمة.

4- تنويع مزيج الطاقة:

لا بد من رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج التوليد بما يتجاوز 30% خلال السنوات المقبلة، لتقليل الضغط على الغاز المستعمل في الكهرباء.

5- إدارة الطلب بكفاءة:

تحسين سياسات ترشيد الاستهلاك، وتشجيع الكفاءة الطاقية في الصناعات كثيفة الاستهلاك، يمكن أن يُوفر جزءًا معتبرًا من الفاتورة السنوية.

الخلاصة..

قضية دعم الكهرباء في مصر ليست أزمة عابرة، ولا تُختزل في "خسائر سرقات" أو في "رفع أسعار" فحسب.. نحن أمام جبل جليد اقتصادي يتمثل في فجوة سنوية صافية تتجاوز 300 مليار جنيه بين تكلفة الوقود وما يُسَدَّد فعليًا.

هذه الفجوة ليست مسألة محاسبية، بل تهديد مباشر لاستدامة منظومة الطاقة عمومًا، بما تحمله من انعكاسات على البترول، والعملة الصعبة، والمالية العامة، والاستثمارات المستقبلية.

إن رفع الأسعار قادم لا محالة، لكن الأهم هو أن يُدمج في إطار إصلاحي شامل يشمل تحسين الكفاءة، وتنويع مزيج الطاقة، وزيادة الإنتاج المحلي.. عندها فقط يمكن أن تتحوّل منظومة الكهرباء من عبء مزمن على الدولة إلى رافعة حقيقية للاقتصاد.

*الدكتور محمد فؤاد، خبير اقتصادي ونائب سابق في البرلمان المصري.

*هذا المقال يعبّر عن رأي الكاتب، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

نرشح لكم سلسلة مقالات الكاتب حول قطاع الطاقة المصري:

- أزمة إدارة موارد الطاقة في مصر.. هل "الكهرباء" السبب؟ (مقال)

- معضلة الغاز في مصر.. قراءة في بيانات الحكومة (مقال)

- معضلة الغاز في مصر.. تحديات الصيف وفرص الإنقاذ (مقال 2)

- معضلة الغاز في مصر.. هل يلوح تخفيف الأحمال في الأفق؟ (مقال -3)

كما نرشح لكم..

- تقارير وتغطيات حصرية لوحدة أبحاث الطاقة (هنا).

- التقرير ربع السنوي عن أسواق الغاز المسال العربية والعالمية (هنا)

من احسن خبراء الاقتصاد في مصر والاقتصادي مدحت نافع لماذا لا يتم تعميم الطاقه الشمسيه علي البيوت لمده فتره طلوع الشمس وحتي غروبها تقريبا ١٠ ساعات أو يتم تركيب بطاريات تخزين وتعمل المنازل ٢٤ ساعه دون الحاجه الي شركه الكهرباء ويتم عمل عداد مزدوج يعطي الشبكه ويأخذ من شبكه الكهرباء ويحسب الفرق للاسف يركبوا الطاقه الشمسيه علي المصالح الحكوميه اللي تعمل ٨ ساعات وسايبين المنازل للاسف سوء ادارهدد

ممكن أن شاءالله حل مشكلة الطاقة وتوفيرها بنصف سعرها وكذلك توفير الطاقه بدون غاز ومواد بترولية وتوفير العملة الصعبة وكذلك إنهاء الدعم للطاقة واعتباره مورد لدولة وكذلك توفير الطاقه للشركات والمصانع والقري السياحية وبفضل الله اني كمستشار مالي للجهة القائمة على تنفيذ المشروع ممكن نتعاون فى ذلك فهل أنتم على استعداد نحن على استعداد الشركة والقائمين عليها مصريين وفرنساويين واتراك ولا أرادت الدولة احتقار المشروع وتحقيق أرباح لامانع عن طريق المشاركه